この記事は約9分で読めます

バイナリーやFXのサイト、Youtube、SNS等で「サイクル理論」「サイクルクローズ」などという言葉をなんとなく聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそんなサイクルを丸ごと解説。

- サイクルとはなにかがわかる

- サイクルの種類、特徴が知れる

- サイクルを使ったトレード手法が知れる

斉木勇一(サイキックス)

論理的アプローチを得意とするトレーダー、システムエンジニア。バイナリー歴8年、為替歴13年。震災をきっかけに相場の世界へ足を踏み込む。長い下積みを経て2015年に脱サラ。やっと勝てたと思ったら、今度は業者に約1000万出金拒否される。 著書「ロジカルトレーディング」「Profit Quadrant」(全文英語)。専門誌「FX攻略.com4月号」、単行本「ボリンジャーバンドで稼ぐトレーダーのFX戦略」掲載。自作インジケーターのDL数は100万回超え。サイキックスの略歴はこちら

バイナリー、FXにおけるサイクル

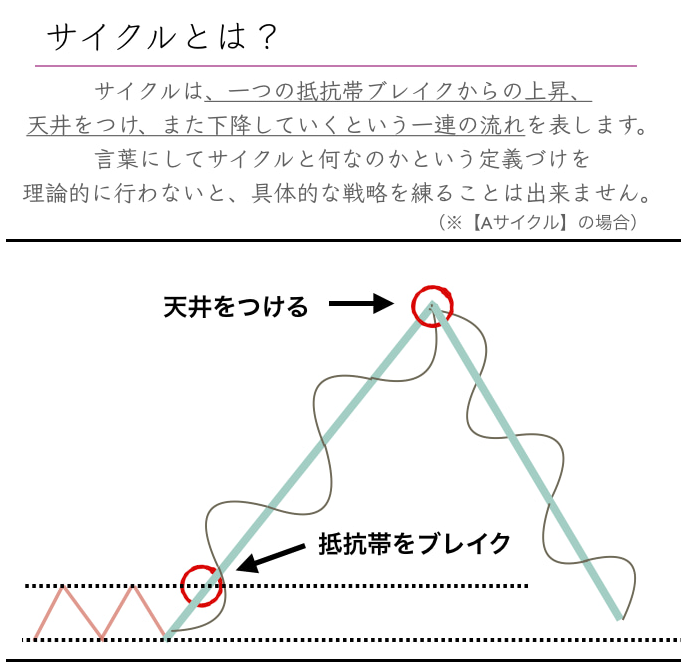

サイクルとは「相場の1つの抵抗帯ブレイクからの上昇、天井をつけてからの下降という一つのチャートの形」を指す言葉です。

サイクルがわかると今相場がどういう状況かを一目見ただけで判断できるようになります。

相場における「底→天井→底」の一連の流れ、ローソク足でいうと9本〜30本程度の集まり。

サイクルの種類

私はサイクルを捉えるときに全部で4つのパターンに分けて考えています。

①「A」②「V」③「U」④「∩」

AとVのサイクルに関してはご存知の方も多いかと思いますが、Uサイクルと逆Uは私のオリジナルの考え方です。

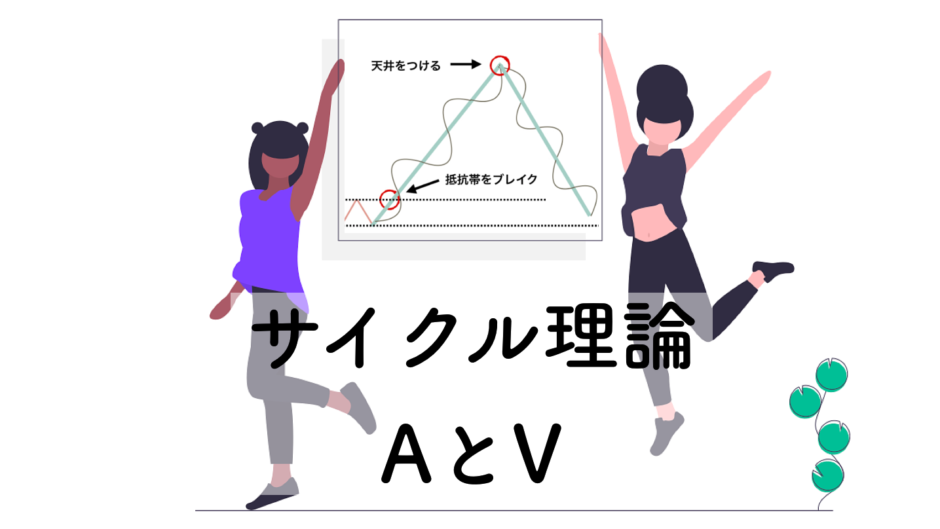

AサイクルとVサイクルの特徴

一般的に「サイクル」とはAサイクルとVサイクルを指します。

Aサイクルは「上昇→下降」/ Vサイクルは「下降→上昇」

を経て形成されたチャートの形になります。

AとVサイクルで構成されたチャート

このように「A」「V」のような形をしているからAサイクル、Vサイクルと呼ばれています。

このサイクルは「集まることによって意味を持つ」と言うのが特徴です。

例えば、VサイクルよりもAサイクルの方が多い局面であれば「上昇したがそれと同じだけ、またはそれ以上に強い力で売り圧に押さえつけられている」と言うことを見ることができます。

Uサイクルと逆Uサイクルの特徴

Uは「急落→レンジ→急騰」/ ∩サイクルは「急騰→レンジ→急落」を経て形成されたチャートの形になります。

Uサイクルが発生しているドル円チャート

Uサイクルと逆Uサイクルの使い方

どちらにポジションが傾いているのかというのは大きな流れのどの局面でできたかによって変化しますが、ポジションの偏りが明確に出ていて、

Uと∩の出現時には私の提唱する『究極の相場の原理原則』である「新規買/新規売/決済買/決済売」が極めてわかりやすい局面にあります。

どんなポジションが多いのかがわかれば、今偏っているポジションが今後どう動くのかを予測することができ、結果として理にかなった抵抗帯が引きやすくなります。

Uと∩は極めて重要で頻出するので必ず覚えましょう。期末テストで言うところの「必ず出る問題」だと考えていてください。笑

バイナリーオプションのサイクル手法

サイクルのトレードでの使われ方の種類

- サイクルの形状を用いたトレード手法…

サイクルの形状からどのくらいトレンドが強く発生しているか、売りと買いどちらが優勢かなどを見極める手法 - 周期トレードとしてサイクルを用いるトレード…

「相場は一定のリズムで上昇と下降を繰り返す」と言う仮説をもとに次の天井、底値を当てる手法

私の場合は前者の「市場心理分析」として裁量トレードにサイクルを利用しています。

サイクルを用いた相場環境認識法

私はサイクルを一つのチャートの単位だと捉えています。

相場環境認識をする際には「チャートの単位を細分化し、必ずどこの単位に対してアプローチをかけているのか?」を明確にする必要があり、この世界に存在するテクニカル分析を行なっている億トレーダーは全員と言っても過言でないほど、このどこかにアプローチをかけています。

・ローソク足が集まるとサイクルが形成される

・サイクルが集まると波が形成される

・波が集まると局面が形成される

・局面が集まるとチャートが形成される

サイクルの形状からトレンドの強さを見極める

バイナリーオプションの場合は構造上、足一本単位で「次足が陽線か陰線か」を予測しなければいけません。

私がバイナリーで使う場合は

「サイクルの形状」から「オーダーが並びやすい箇所」を見定める為にサイクルを使用します。

- サイクルの形と大きさ

- サイクルクローズをしているか

- サイクルが形成の角度

1. サイクルの形状と大きさ

トレーダーが「チャートの形が弱い、強い」言っているのをを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。

AサイクルとVサイクルは現時点でAとVサイクルのどちらのサイクルが多いのか「集合体」で見ることで圧力を判断することができます。

Aサイクルが多い場合には、上昇に対して必ず同じ分だけ下降している相場になるので、下降圧力が強いチャートということを表し、Vサイクルが多い場合には上昇圧力が強いことを表します。

Uサイクルと∩サイクルは「単体」でも強い意味を持ち、どちらかの一方のポジションに大幅な傾きが起きている可能性(今後大きいトレンドが発生する可能性)を示唆します。

2. サイクルクローズを見極める

サイクルクローズしている

②は始点に戻ってきていないので、サイクルクローズしていない

サイクルクローズとは…1つのサイクルの始点となる部分まで終点が辿り着いているかの指標

「サイクルクローズ=短期的に全戻しが行われた」

サイクルクローズしているサイクルが多い場合には「方向感が定まっていないレンジのような状態」を表し、Aサイクルが多い場合にはしつこく買いが入っているということを表します。

3. サイクル角度(サイクルが作られるまでの期間)

Aサイクルの角度が急であればあるほど潜在的な売り圧力が強い、Vサイクルの角度が急であればあるほど、買い圧力が強いという判断をします。

例えばレンジの中で、Vサイクルの角度が急なのに対し、Aサイクル角度が緩やかである場合、短期的には潜在的な買い圧力が強いレンジという判断をします。

サイクルを用いた周期トレード手法

周期トレードとは

サイクルトレードと似た概念として、周期トレードというテクニカル分析手法があります。周期トレードはよくサイクルトレードと一緒にされ、混同されることがありますが、厳密には異なるトレード手法となります。

周期トレードとは…相場のサイクル(AとV)の形から一定の周期を捉え、前回高値をつけてから直近高値までの間隔など「期間」にアプローチをかける手法のこと

周期トレードとサイクルトレードを掛け合わせた手法

サイクルの集まりを見て、相場に法則性や傾向を感じ取ることで「周期トレード」や「チャネルを使ったトレード」に応用されます。株、FX、先物におけるトレードで「サイクル=周期」として「この期間上昇したんだから、次の期間は下がるであろう」という大体の「相場が節目を迎える期間」(天井または底をつけるであろう時期)を予測する方法として「サイクル理論の周期に基づくトレード手法」も存在します。(4Hサイクル、メジャーサイクル、プライマリーサイクル、etc…)

| 代表的なサイクルの種類 | 周期 |

| 1dayサイクル | 1日 |

| 4Hサイクル | 5日〜8日前後 |

| トレーディングサイクル | 10日〜18日前後 |

| メジャーサイクル | 20日〜35日前後 |

| プライマリーサイクル | 18週〜30週前後 |

| シーズンサイクル | 12ヶ月〜20ヶ月前後 |

| 長期サイクル | 40ヶ月〜100ヶ月前後 |

- 1サイクルあたりローソク足9本で出来ているから、次の9本目で逆張り

- 前々回高値から前回高値までの周期を見て、前回高値から次つける高値を予測する

上記はメリマンサイクル論に基づいた7年前の周期トレード解説動画

主に周期トレードは、スイングトレード、長期投資で使われる場合が多いです。更に応用して、ローソク足以外にもMACD等、その他インジケーターの周期をみる手法も存在します。

要は「周期トレード」と一口に言っても、「同じ移動平均線を用いたトレードでも人によって全くやってることが違う」のと一緒でたくさんの解釈が存在します。

私の開発したBOツール「Benefit」では「AサイクルとVサイクルの規則性」をトレンドの強さを測るためロジックに採用しています。

サイクルとローソク足パターンの違いはなんですか?

ローソク足パターンとサイクルの違いがよくわかりません。

サイクルとローソク足の主な違いは、”ローソク足の本数”と”波形が内包されているかされれていないか”になります。

まずローソク足の本数についてですが、ローソク足パターンは平均2本〜6本くらいなのに対して、サイクルは8本以上のローソク足から構成されます。

次に、波形についてですが、ローソク足パターンは、単に複数のローソク足を組み合わせたものなのに対して、サイクルには必ず上昇+下降 or 下降+上昇の波形が内包されています。

サイクルと波形の違いはなんですか?

サイクルという言葉を波形に置き換えて使っている使っている方がいますが、波形とサイクルは同じものでしょうか?

波形(波)というのは、ローソク足の連続した上昇、下降のことであり、サイクルは上昇と下落の波を1つずつ組み合わせたものです。波形はサイクルに含まれるパーツといったイメージを持っていただくと良いと思います。

まとめ:サイクルの最強のライントレードの武器

サイクルとは「チャートの単位」の一つである

サイクルを理解すると「市場心理」を捉えられ、「逆張りトレードに使える反発ライン」を導き出すことができる

ライントレードを行なっていて、初めて自分でサイクルの存在と優位性に気づいた時には感動しました。

具体的なラインの引き方やプライスアクションについては最後まで無料で読める「すべての初心者に捧ぐライントレード講座」で言及しているので見てみてください。

(※今回ご紹介したサイクルには様々な解釈が存在します。当記事はあくまでサイキックス流のサイクルの使い方を解説したものになります)

豪華特典が受け取れる公式LINEの追加はこちらから

「もし明日、記憶と経験がリセットされて、またゼロからトレードを始めることになったら?」をコンセプトに、電子書籍、カレンダー、インジケーター、トレード初心者に必要な情報をまとめたスターターパック特典をご用意しました。